|

|

|

- 本日

- 本周

- 本月

-

教育部:停用“函授”名称! -

庆祝中华人民共和国成立75周年招待会在京隆重举行 习近平发表重要讲话 -

福州晋安教育人:育人为师 抗疫为士 -

福州教育研究院:筑牢疫情防控“心理长城” -

福州教育人:用行动践行使命担当 -

福州市教育局关于部分区域内学校继续开展线上教学的通知

福建理工大学:以专业评估认证引领一流专业建设

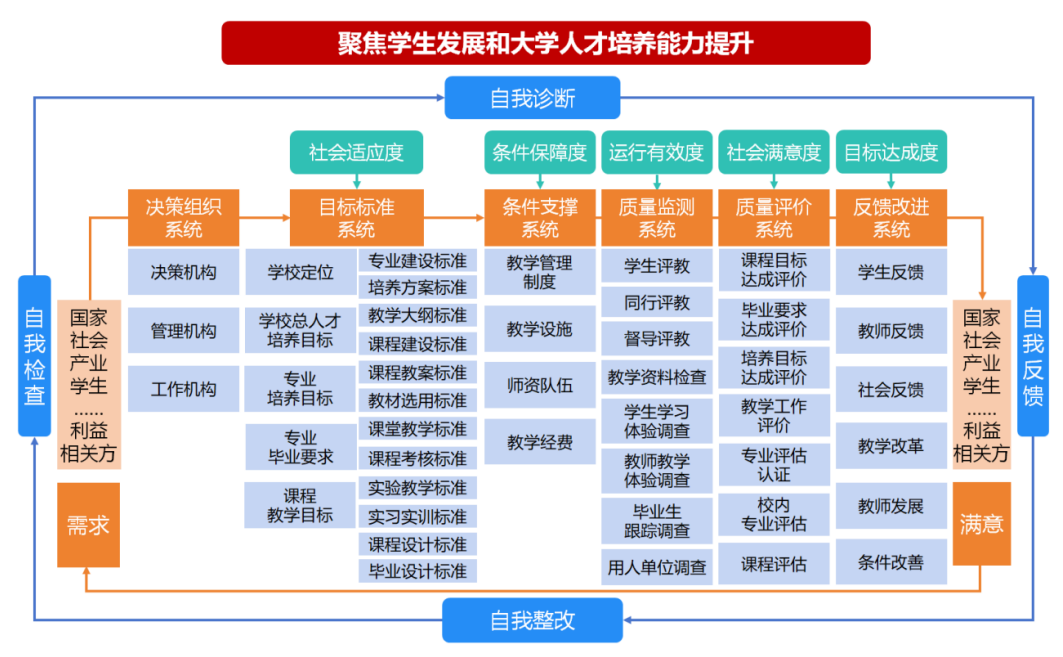

福建理工大学主动对接制造强国等国家发展战略,以及福建省先进制造业强省、新型基础设施建设和数字、海洋、绿色、文旅“四大经济”发展等重大需求,科学规划专业布局,设置覆盖七大学科门类的71个本科专业,发展海洋机器人、智慧海洋技术、电气工程与智能控制、智慧交通、人工智能、智能制造、数字经济等战略性新兴专业,逐步形成“大机电”“大土木”“大海工”和特色新文科的“三大一特”整体布局。学校聚焦专业评估认证,深化一流专业建设,呈现出优势突出、特色鲜明的特点。 标准引领,健全专业评估认证体系 以中国工程教育专业认证标准为引领,以适配国家战略及经济社会发展需要为出发点,发挥外部评估与校内评估工作合力,先后制定并出台《本科专业建设管理办法》《本科专业认证与评估管理办法》《本科人才培养主要环节质量标准》等一系列开展外部专业评估认证和校内专业评估的配套制度文件。强化“学生中心、产出导向、持续改进”理念,指导专业参照外部评估认证标准,构建驱动专业内涵发展的校内评估指标体系,对校内全部招生专业开展校内专业评估。建立健全“评价—反馈—改进”的动态调整机制,创新“一体·两翼·三全”教学质量监控机制,建设智慧评价管理系统、智慧云教室平台、达成评价系统等一系列平台,实现教学质量“一体”实时跟踪,推动专业建设水平全方位提升。15个本科专业通过中国工程教育认证或住建部专业评估认证。

需求牵引,优化学科专业结构 坚守应用型办学定位,始终立足服务区域经济社会发展需求,遵循“固优势、促交叉、拓新兴”的专业建设思路,新增紧缺行业“智能+”专业,促进传统专业数字化转型,打造国家级品牌专业,强化“招生-培养-就业”联动机制,推动专业建设与产业链、创新链、人才链动态匹配,形成交叉融合、布局合理、适应性强的本科专业结构布局。建成国家级特色专业3个,国家级本科专业综合改革试点1个,国家级一流本科专业建设点14个,省级一流本科专业建设点24个。 近年来,增设人工智能等16个新兴专业、47个新兴专业方向,设置科产教融合型、竞赛创新型、学科交叉型等三种类型微专业,探索复合应用型人才培养模式,开设新能源汽车工程、电子设计与电子测量、智慧环保与新能源技术、“人工智能+”机器人工程、智能会计、非遗数字化保护等16个微专业,专业设置与区域产业转型升级相耦合。深化产教融合,建有“政府主导”“行业牵头”“企业嵌入”“特需培养”等4种类型的9个现代产业学院,智能制造产业学院是福建省唯一入选的国家级现代产业学院。

产出导向,实现专业内涵发展 全面贯彻OBE理念,坚持产出导向,将新技术、新产业、新业态和新模式全方位落实到人才培养全过程,推动知识、能力、素养等要素“进方案、进课程、进教材”。对标国际国内专业建设标准,优化人才培养方案,建立专业课程与12项毕业要求的关联矩阵,突出工程实践能力和数字素养,强调学生创新创造能力的培养,提高人才培养与产业需求的契合度。构建“思政素养与专业能力、理论基础与实践创新、知识体系与产业发展”“三融合”的课程体系,打造了工程防灾减灾等50多个课程群,组建了装备制造类等8个专业群教学团队,设置了装配式建筑、数字经济等26个跨专业课程模块。建成国家级一流课程8门,省级一流课程121门;聚焦产业、行业和企业发展需要,将企业技术发展成果引入专业教材,重视新形态教材建设,获批福建省“十四五”规划教材17部,其中高端装备制造领域教材团队入选教育部首批“十四五”高等教育教材体系建设团队(福建省唯一)。

站在高水平创新型理工大学建设新起点,福建理工大学将持续推进专业内涵建设与发展,力求在服务地方经济社会发展中,展现更大作为、作出更大贡献! |

- 点赞(0)