这堂“行走的思政课”,让百年华侨精神“活”起来

| 2025-11-25 12:08 来源:福建日报新福建App 责任编辑:付丽宁 我来说两句 |

分享到:

|

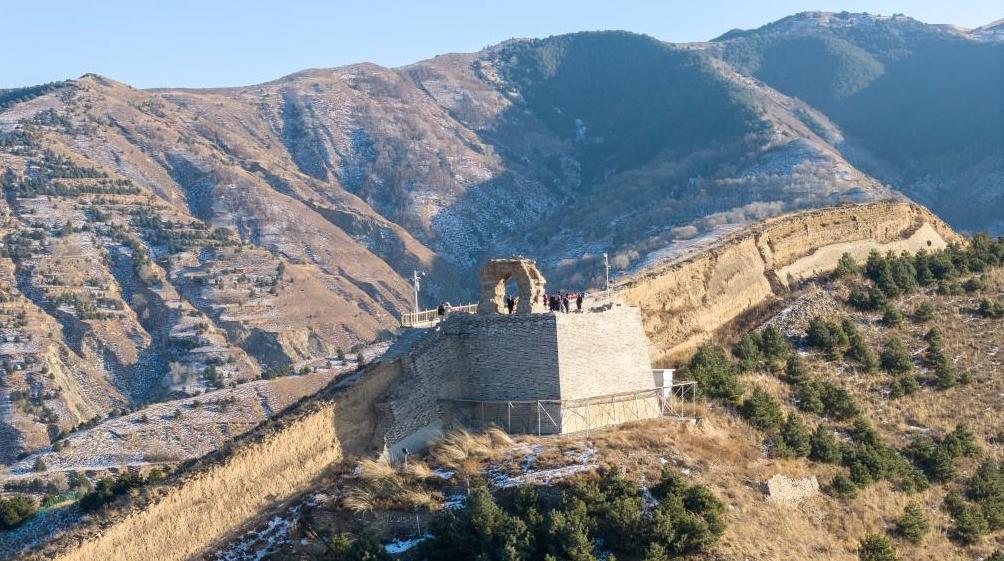

刺桐古港帆影远,侨批一纸抵万金。11月19日,“走读古城 阅见未来”泉州信息工程学院“行走的思政课”融媒体直播活动第二期走进中山路、侨批馆、华侨新村等历史地标,以“侨连四海 家书盼归”为主题,带领观众回溯泉州华侨“下南洋、救国难、建家乡”的百年历程。 行走古城古街 解锁实业救国的建筑密码 “脚下这条能容‘十四匹马齐驱’的中山路,藏着华侨的赤子心。”直播镜头前,“行走的思政老师”亚丁站在中山南路骑楼群前,指尖划过“五脚基”的廊柱——这种融合闽南红砖与南洋骑楼的设计,是菲律宾归侨带回的智慧,更是侨乡“爱拼敢赢”的最初注脚。

不远处的侨光电影院旧址,记录着侨领陈启紫的风骨。这位印尼富商捐建了福建最豪华的影剧院,却在“九一八”事变后振臂高呼“不与日商往来”,组织青年回国参战。“从南大街到中山路,街名的变迁,是华侨实业救国的勋章。”亚丁老师的话语里,砖石仿佛也有了温度。

作为土木工程学院学生,吴宸函和林子涵对中山路上的联排式骑楼建筑群展现出了浓厚的兴趣。“不少洋楼既结合泉州民居的传统特色,又融入了海交文化的建筑精华,蕴含着丰富的建筑文化,值得我们专业的学生深入研究。” 现场互动中,学生们通过“泉州华侨连连看”游戏,将李光前、黄奕住、李清泉、胡文虎等侨领名字与“橡胶大王”“糖业大王”等头衔匹配,在欢笑中了解华侨的感人事迹,感悟他们的爱国情怀。 探访百年侨批 读懂通信史上的特殊样本 中山中路345号,两栋中西合璧的洋楼静静矗立。1912年,爱国华侨陈光纯故居在此启建;2021年,其中一栋化身福建首个地市级侨批馆,20万封泛黄的信笺,成了“会说话的家国档案”。

“当年建造一座这样的洋楼,需要花费多少资金?”神际古建集团创始人叶振铎受邀为大家介绍陈光纯故居的建造工艺,并向吴宸函和林子涵现场发问。两名学生发挥专业特长,现场进行测量,并结合前期准备,给出了自己的答案。 “不管答案是否准确,能够知行合一、学以致用,就是教育的意义。”叶振铎对泉信学子给予了高度的认可。

“‘今寄国币贰佰元,国难当头,吾辈当竭力相助’——这是1938年华侨陈先生寄回家的侨批。”在泉州侨批馆,一封封信笺字迹斑驳却力透纸背。据了解,抗战时期,仅印尼泗水华侨就通过侨批汇回千万元捐款,支援前线。 侨批中的“贰佰元”,大约相当于现在的多少购买力?经济与管理学院的谭欣宇同学在脑海中搜罗起专业课上讲过的货币知识:“要考虑汇率,还要考虑战争和通货膨胀……”

电子与通信工程学院学生张丞希盯着侨批看得入神:“从信件撰写、翻译到回执确认,侨批的每一个环节都藏着民间智慧。它不止是通信史的‘特殊样本’,更是烽火年代‘信比金贵’的重量。” 直播中,学校广播台学生吴茗涵为观众朗诵《家书抵烽火》,深情讲述华侨抗战救国的英勇故事,让弹幕瞬间刷屏:“原来百年前的跨国对话,真的能被触摸。”

体验南洋风物 感悟舌尖指尖的乡愁纽带 旧馆驿巷的午后,椰香与芋圆的甜糯在空气里缠绕。新加坡归侨“财哥”搅动着锅里的“嚒嚒喳喳”,笑着解释:“马来语‘丰富混杂’,就像华侨的日子——1940年代带回南洋配方,用泉州芋圆改良,才有了这碗‘海丝味’的糖水。”

隔壁的非遗体验区,非遗传承人吴小橙正用团扇亮片等做一把珠绣“金鱼”。创意设计学院的黄思雨、机械与电气工程学院的曾菲洋在老师指导下,很快绣出了雏形。软件学院的侯智涛和机械与电气工程学院的周轩全虽然都是男生,手上的巧劲不比女生差。看着金光闪闪的图案,他们纷纷感慨:“上世纪50年代归侨带回的手艺,早把两地文化绣进了针线。”

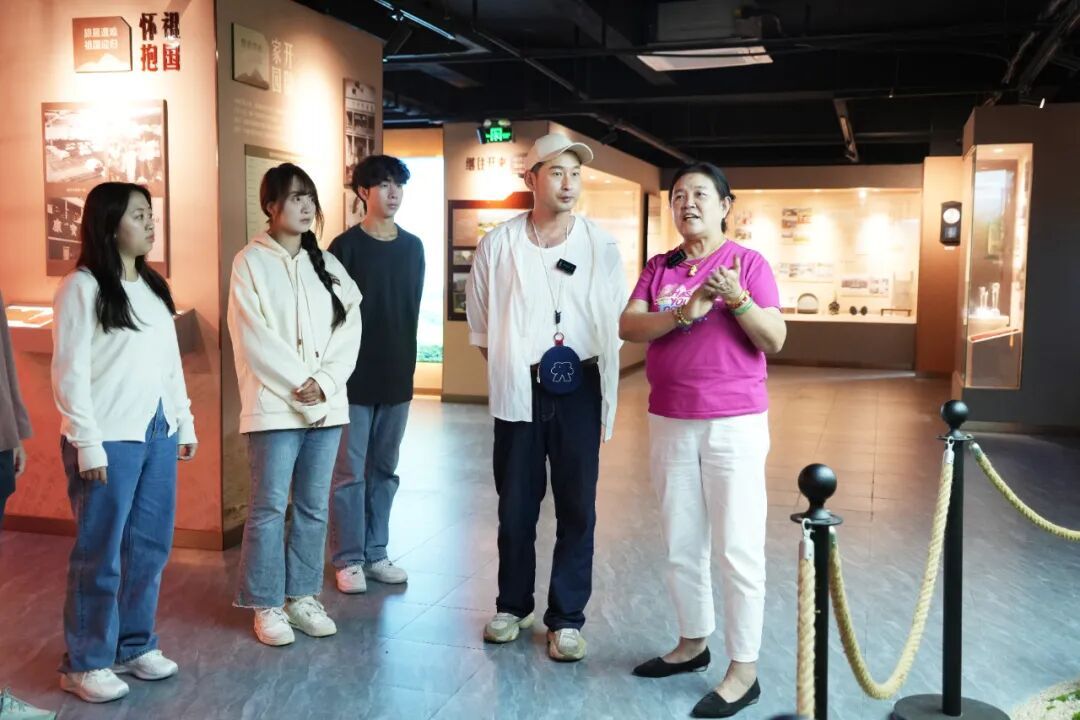

为了更好地了解华侨文化,直播前期,学校还组织两名印尼留学生和两名中国学生前往双阳农场,听印尼归侨梅姨讲述华侨的故事。当天,梅姨身着巴迪克蜡染裙,教学生跳《纱巾舞》,和大家一起制作香料。她说:“当年回国,行李里藏着舞裙和乐谱,以为再也见不到南洋的月亮。没想到现在,泉州的年轻人会学着我们的舞步。”

从芋圆糖水到珠绣银针,从纱巾舞步到沙爹肉串,归侨带回的何止是技艺,更是跨越重洋的乡愁,是文化融合的温柔力量。

行走的课堂 让历史照进青春 “华侨精神不是博物馆里的标本,是‘敢为天下先’的基因。”泉州市政协常委、致公党泉州市委会副主委黄华春作为嘉宾,与泉信学子进行了面对面的交流。 面对提问,黄华春深入解读了新时代华侨在泉州经济建设中的“桥梁纽带”作用,并通过具体案例阐述了“引侨资、聚侨智、汇侨力”的实践路径,展现了侨乡优势与城市发展的深度融合。“新时代的侨乡青年,要做历史的‘解码者’,更要做文化的‘传播者’。”

两小时的直播里,学生们在骑楼前触摸实业救国的温度,在侨批馆读懂烽火家书的重量,在南洋风物中品味文化融合的智慧。正如学校党委副书记肖燕玲所说:“这不是一次简单的行走,而是泉信学子用脚步丈量初心,让百年华侨精神,照进青春的奋斗之路。”

当镜头扫过中山路的夕阳,红砖墙上映着学生们的笑脸。或许,这就是最好的传承。刺桐古港的帆影虽远,但华侨的“爱拼敢赢”,早已在新一代的血脉里,重新起航。 |

相关阅读:

|

|

|

打印 | 收藏 | 发给好友 【字号 大 中 小】 |