泉州信息工程学院:文化浸润育新人 “四成五在”结硕果

| 2025-11-10 11:24 苏电波 苏琳 来源:福建日报 责任编辑:付丽宁 我来说两句 |

分享到:

|

▲依托“四成五在”育人体系,师生在校园研习空间开展互动研讨。

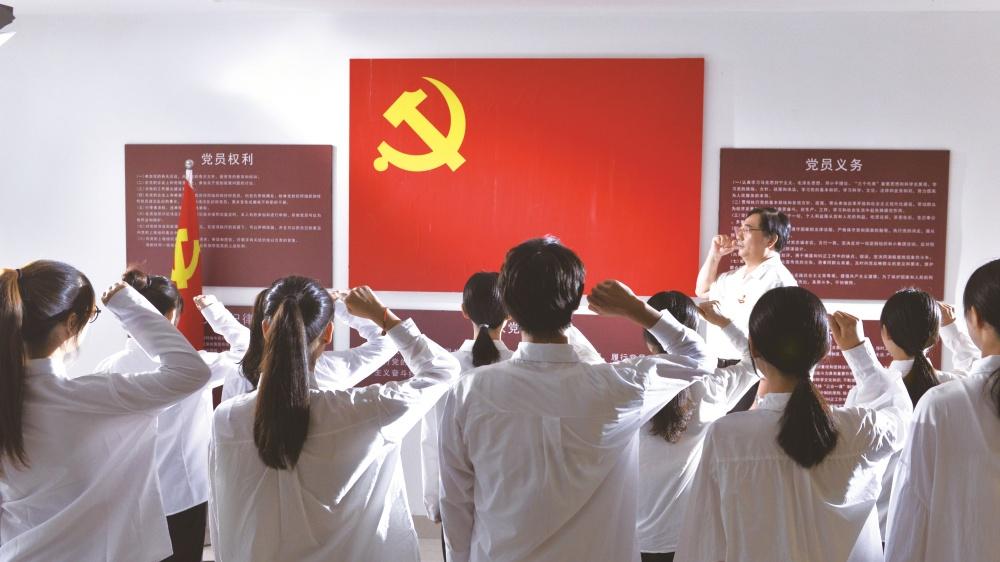

▲学生党员在入党宣誓中坚定信念,朝着成人成长成才成功的先锋方向迈进。 在全面推进“大思政课”建设、深化大中小学思想政治教育一体化的时代背景下,泉州信息工程学院(简称“泉信”)立足闽南文化沃土,创新构建“四成五在”协同育人体系,探索出一条特色鲜明、成效显著的应用型高校学生素质养成教育新路径,为新时代高校思想政治工作提供了生动范本。 体系创新 绘制全景式育人蓝图 面对人才培养同质化、素质教育表面化等共性难题,这所从高职院校转型而来的本科高校,于2017年启动了系统性育人改革。 “大一学做人,大二学做事,大三学创新,大四学担当。”这是泉信学子对“四成教育”的通俗解读。学校将人才培养目标分解为四个递进维度,构建起从“人格筑基”到“价值实现”的成长坐标系。学校首创“四成教育”目标体系,按照“成人—成长—成才—成功”四个递进阶段,为学生绘制从人格塑造到价值实现的全学程发展坐标。 与之相配套的是“五在泉信”实践路径,将“刻苦学习在泉信、奉献精神在泉信、创新创业在泉信、文明高雅在泉信、闽南文化在泉信”五大素养具象化为30余项可观测、可评估的行为规范。两条主线深度耦合,形成了目标引领与路径支撑相统一的特色育人模式。 文化浸润 打造闽南特色思政课堂 走进泉信校园,闽南文化的基因无处不在,学校将闽南文化“爱拼敢赢、包容开放、重义守信”的精神特质深度融入育人各环节。“刺桐花开·闽韵融育”文化长廊里,南音社成员正在排练传统曲目;红砖古厝风格的主题宿舍区,学生们在讨论传统工艺的现代设计;《闽南文化概论》课堂上,老师深入讲解“爱拼敢赢”精神的历史渊源……这正是“五在泉信”实践路径的独特魅力——将30余项核心品质培育融入校园生活场景,让素质教育“看得见、摸得着、可感知”。 “第一次听南音《梅花操》,我就被那婉转的旋律深深打动。”2021级学生陈思源加入学校南音社后,不仅学会了基本演奏技巧,更对闽南文化产生了浓厚兴趣。学校实施的“雅韵泉信”美育工程,开设南音、古琴、闽南传统舞蹈等20余门课程,每年举办刺桐文化艺术节、非遗进校园等活动,让学生在审美体验中增强文化自信。 实践砺行 “五在”路径融入校园日常 在创新创业孵化基地,“智创团队”正调试着自主研发的智能仓储机器人。“从创意构想到产品落地,学校的‘双创训练营’提供了全流程支持。”2021级软件工程(中外合作)专业杨旭同学在校期间就创办科技公司并担任董事长。 学校建成2.3万平方米创新创业园,引入36家企业共建实训基地,形成“创意孵化—项目培育—市场对接”的完整链条。近三年,学生以第一发明人获授权专利及软件著作权47项。 志愿服务现场,学生们俯身捡拾落叶的身影成为校园一景。“在‘光合年轮’工程中,我们团队为山区孩子筹建了3个‘泉信爱心书屋’,这段经历让我真正理解了‘奉献’二字的分量。”2022级学生王铭宇道出了许多同学的心声。近三年,全校累计志愿服务时长近26万小时。 图书馆里,晨读的学生与刺桐花影相伴,日均上座率达92%;“深夜实验室”的灯光下,学子们仍在钻研课题。学校通过“学霸笔记”分享会、“小组互助学习”等机制,营造了浓厚的学习氛围。 机制创新 实现育人全过程管理 “四成五在”体系的独特优势在于其“目标可量化、行为可观测、效果可持续”的创新机制。学校首创“双向强化”模型,通过智能监测平台实时采集学生行为数据,生成素质养成雷达图,将过程性评价纳入“第二课堂成绩单”学分,有效破解了综合素质评价虚化难题。 学校建立“学校—学院—班级—个人”四级管控网络,定期分析学生成长数据,动态调整育人策略。同时引入第三方机构跟踪毕业生职后发展,将用人单位评价反馈用于优化育人体系,形成校内校外双闭环的持续改进机制。 “‘四成五在’不是简单的加法,而是化学反应。”校长朱林生形象地比喻,“它让品德修为与专业能力同频共振,文化浸润与素质养成协同增效,最终实现1+1>2的育人效果。” 成效显著 人才培养质量持续提升 这一创新育人模式带来了实实在在的成效。近三年,学生获得省级以上学科和技能竞赛奖项4157项,其中全国普通高校大学生竞赛排行榜上榜赛事获奖2830项,毕业去向落实率均超90%。 “从实习到入职,学校的‘职引成长工作室’全程提供简历优化、模拟面试指导,让我顺利拿到了安踏集团的Offer。”2023届毕业生柯凯霖的经历,是“成功教育”的生动注脚。 目前,“四成五在”体系已入选福建省高校思想政治工作精品项目、新文科建设优秀案例,学校荣获“全国教育系统先进集体”等称号。《人民日报》《光明日报》等媒体多次报道其改革实践,来自全国20余所高校的考察团专程来校交流取经。 以闽南文化为根,以“四成五在”为舵,泉州信息工程学院将价值塑造、能力培养与文化传承深度融合,实现了思政工作从“软指标”到“硬成效”的转变,为培养担当民族复兴大任的时代新人交出了一份出色的“泉信答卷”。 |

相关阅读:

|

|

|

打印 | 收藏 | 发给好友 【字号 大 中 小】 |