下拉刷新...

国奖背后的努力,研途中TA们这样做!

从实验室到图书馆

从深夜的灯光到清晨的曙光

他们用坚持与努力

诠释了青春最美的模样

逐光前行 微光成炬

谁言奋斗无果?

每一步都在书写辉煌

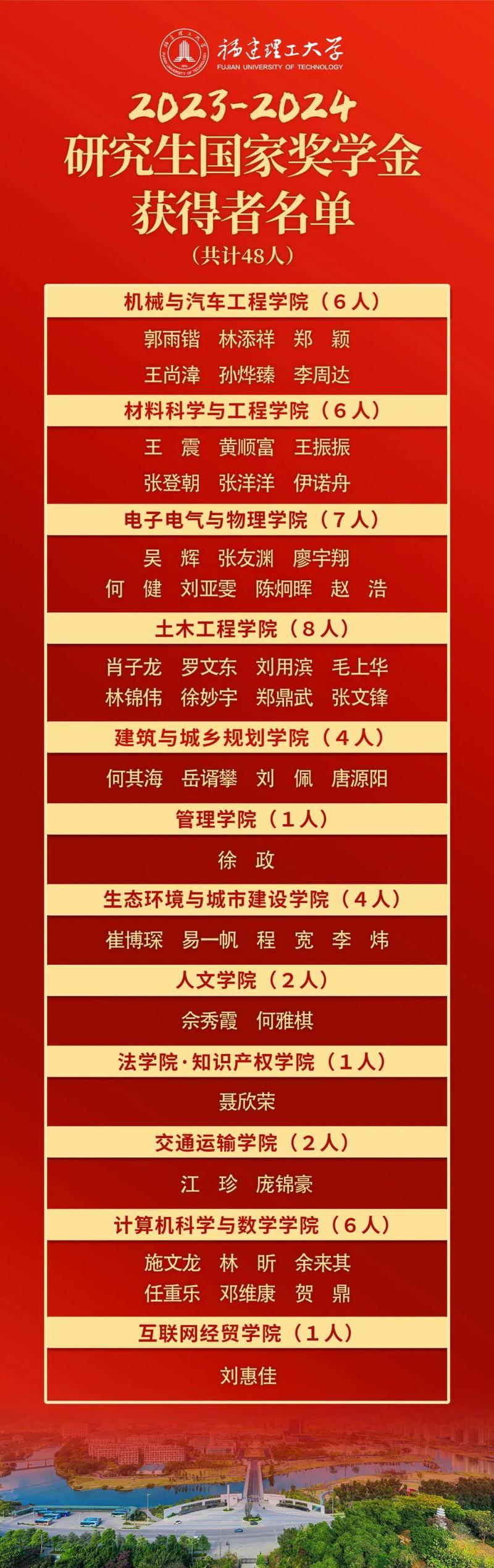

2023—2024学年

学校共有48位研究生

获得国家奖学金

今天,我们携手获得国奖的研究生

为大家分享研途奋斗的独家体会

秉承严谨求实的学术态度

“自读研开始,在导师的悉心指导下,我树立了继续深造、攻读博士研究生的目标。”计算机技术专业2022级研究生余来其认为这一目标如同灯塔,照亮了他学术探索的航道,引领他不断前行。

在三年研究生学习期间,余来其全身心投入到数据驱动进化优化的课题研究中。通过不懈努力,他以第一作者身份撰写学术论文四篇,都已成功发表在中国科学院一区SCI期刊。“这些成果不仅凝聚了我的汗水,更是我对专业知识深入理解和独立思考的体现。”在研究过程中,余来其学会了如何高效地查阅文献、设计实验、分析数据以及清晰地表达研究成果,这些技能提升为他的学术能力打下了坚实的基础。除了学术研究,他还积极参与学术交流和实践活动,不仅拓宽了学术视野,还结识了许多专家学者,他们的智慧与热情点燃了他探索未知的热情,这些经历让余来其更加坚定了继续深造的决心。

如今,余来其已成功被大连理工大学拟录取为博士研究生,学术生涯的新篇章即将开启。他深知,博士阶段的学习与研究将更为深入与复杂,但他已经做好准备,将以更加坚定的信念与饱满的热情,迎接新的挑战与机遇。

他说:“在未来,我将继续秉承严谨求实的学术态度,不断挖掘学术潜能,为专业领域的发展贡献自己的力量。我期待在学术道路上取得更加辉煌的成就,实现自己的人生价值。”

在不断地试错中获得经验

时光荏苒,对于城乡规划学专业2023级研究生岳谞攀而言,研究生阶段最重要的一个转变是从本科阶段的学习转向更深层次的独立思考和批判性分析。“在本科阶段,我大多是以‘学习’和‘记忆’知识为主,但研究生阶段,我发现更多的是要‘思考’和‘质疑’。”学习不仅仅是获取现有的知识,更是要通过对已有研究的深入分析,发现其局限性和不足之处,提出自己的见解。在阅读文献时,岳谞攀开始逐步培养批判性思维,不仅仅接受文献中的结论,而是思考其研究方法、数据采集过程、结论的普适性等。很多时候,研究的创新性往往来自跨学科的思维方式,他既参考了专业领域内的文献,又扩展到其他学科,尤其是地理学、环境科学等领域,尝试从不同角度来审视问题。在研一期间发表中国科学院一区期刊论文1篇,参与国家自然科学基金项目1项。

“科研过程总是充满不确定性与挑战,无论是实验结果的不可预知,还是数据分析过程中的复杂性,都能让我在过程中不断摸索,积累了许多宝贵的经验。”科研往往需要长时间的积累与反复验证,在研究过程中,岳谞攀学会了如何保持耐心与专注,不被短期的困难打击。无论是数据收集,还是模型调优,都需要不断尝试与调整,才能取得满意的结果。

研究生的学习不仅仅是知识的积累,更是思维方式、研究方法和个人素质的全面提升。他说:“在这一年多的学习过程中,我逐渐发现了科研的挑战和乐趣,学会了如何独立思考,如何在不断地试错中获得经验,并逐步提升自己的科研能力。未来的研究生生涯仍然充满着挑战,但我相信,我能够更好地迎接接下来的科研任务和个人成长。”

真正的成长源自不断地探索与尝试

物流工程与管理专业2022级研究生江珍分享了她的学习心得:“研究生求学期间,我踏上了一段极具挑战性的学术探索之旅。在导师陈远东老师的悉心教导下,我逐步完成了从项目选题、实验设计到数据分析的全过程,每一步都充满了挑战但同样也使我受益良多。”面对复杂多变的实验数据和繁琐的实验分析流程,导师总是不断勉励她,要保持充分的耐心与细致入微的态度,勇于尝试新的分析方法和思路。每当攻克一个难题时,她的内心都会涌起满满的喜悦与成就感。

在专注科研学习的同时,江珍还会积极不断提升自己的综合能力,她担任了学院团委副书记积累学生干部经验,在校外担任闽侯县青年助理协助榕桥村负责人策划和组织社区各项活动,参与社区各项活动的宣传推广工作。此外,她还先后获第十六届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛福建省二等奖、校优秀共青团干部等荣誉,个人发明专利实审一项。这些经历不仅极大地拓宽了她的视野,还清晰地为她指明了未来前行的方向。

在成长途中,江珍深切体悟到,真正的成长源自不断地探索与尝试。学术之路虽长且艰,每一次实践尝试,都是对自我能力的一次挑战与超越,让她学会了如何在困境中寻找转机、如何在失败中汲取教训。“这些经历,就像人生路上的璀璨灯塔,不仅照亮了我前行的征途,更在我心中深植了追求卓越、回馈社会的崇高理想。未来,我将继续秉持这份热情与执着,不断在科研与实践的征途中探索前行,期待在更广阔的舞台上绽放光彩。”她说道。

乐观积极,必定风生水起

谈起研究生入学以来的科研历程,来自土木工程专业2022级研究生肖子龙认为这宛如充满挑战和成长的“打怪升级”之旅。科研的第一关从参与到导师的科研项目开始,面对繁多的研究方向和未知的领域,他感到既兴奋又迷茫,对于未来要涉足的具体课题几乎毫无头绪,好在导师悉心指导,在阅读大量相关课题文献以及与老师的多次讨论后,试验方案逐步敲定。

原以为之后的科研将按部就班,然而,作为导师的“开门弟子”,许多工作需要自己探究,四处求教或独自探索成为常态。尤其在制作混凝土试样时,不仅需花费大量时间,还伴随着劳累和灰尘,关键实验仪器的“罢工”,导致焦虑随之而来。可他深知焦虑无济于事,冷静下来思考解决方案,积极联系相关老师后,仪器最终修好,试验得以完成。

但新的挑战接踵而至——撰写论文。“从整理数据、构建理论框架到润色语言,每个环节都需要严谨和耐心。”起初,肖子龙面对堆积如山的数据资料无从下手,试图将复杂结果转化为清晰文字时又力不从心。然而,这些挑战又促使他去学习更多学术写作的知识,不断改进表达方式。经过几个月十几次和导师的讨论及修改,最终论文在不错的期刊中得以发表。

发表SCI一区论文一篇,EI论文两篇,申请三项发明专利,最终所得的科研成果让他荣获研究生国家奖学金,是对过往科研上成长的认可,更是对未来自我的鞭策。他说道,“我相信这段经历是人生道路的缩影,跋山涉水是主旋律,积极面对挑战,不改一往无前,当会风光无限。”

青春逐梦 砥砺奋进

时代的考题已经列出

青年的答卷正在写就

真、诚、勤、勇

镌刻在每位福工er心尖

追逐梦想

去成为勇攀高峰的奋进青年

上拉加载...