下拉刷新...

初三女生的作文因何打动全国网友?

视频截图

《旧轨还乡》一文

本是张潇冉寒假回乡途中

随笔记述下的一篇所见所感

却不想,在走笔成文后

其细腻的笔触、若隐若现的情感

跃然于纸上的模样

深深地镌刻在了

其老师和同学

以及一众网友的心上

这其中可能留给

各位同学哪些思考呢?

是取材新颖,

还是写作手法独到?

据此,我们邀请到

几位中学一线名师

为同学们就该篇习作

作评析和指导

福州屏东中学 汪玉萍老师

福建省福州屏东初三语文集备组组长。曾获福州市写作大赛一等奖、第十届全国教学课评比赛三等奖。

文源生活,乡愁共鸣

文学与生活的共生关系

这是一篇充满真情实感、能够引起广泛共鸣的好文章。叶圣陶先生说:“生活犹如源泉,文章犹如溪水,源泉丰盈而不枯竭,溪水自然活泼地流个不息。”

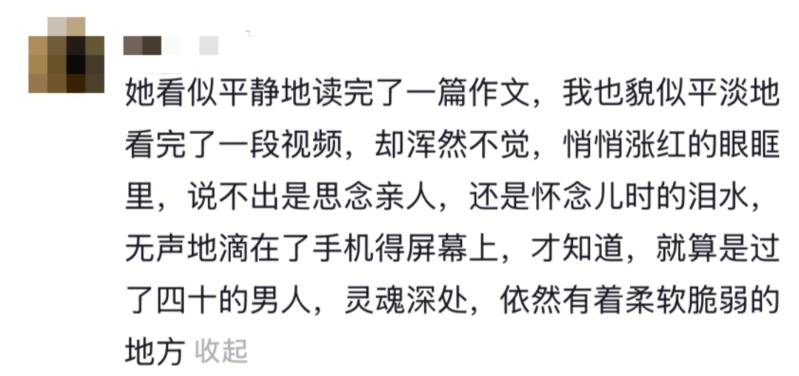

情感共鸣的生成机制

这篇文章通过对儿时绿皮火车归乡记忆的描绘,将那份对故乡的深深眷恋和对亲人的无限思念,如涓涓细流般渗透在字里行间。这种情感不是浮于表面的矫揉造作,而是源自作者内心深处的真挚流露。

乡愁书写的普世价值

很多人都有离乡背井的经历,都有对故乡和亲人的深深思念。作者取材于生活,她的情感表达就能够扣动读者的心弦,让读者在阅读过程中找到自己的影子,感受到那份乡愁情思。

福州延安中学 郭丰婷老师

福建省福州延安中学语文教师。两次获省市区作业设计一等奖,参编多部语文专著,作品常见于《作文素材》等期刊或公众号,在“语文报杯”作文比赛中获得优秀指导教师称号。

文脉清晰,词藻优美

这篇文章浓浓的思乡情,从谋篇布局、叙事肌理、语言锻造上均精准捕捉了文本的艺术特质与情感内核。

结构清晰,层次分明

文章以儿时乘坐绿皮火车归乡的记忆开篇,勾起美好回忆;接着叙述上小学后归乡次数减少、列车停运;随后写姥爷离世后归乡的煎熬,形成情感反差;再写听闻火车重开的激动及再次踏上火车的经历;最后以见到姥姥时的情感爆发结尾。整体结构层层递进,过渡自然。

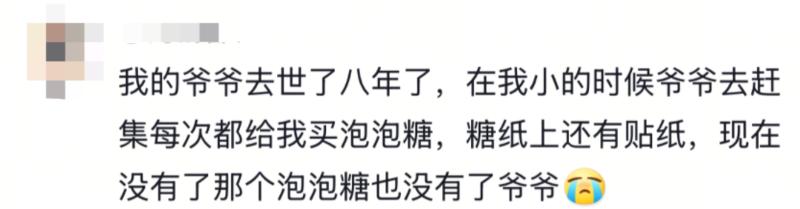

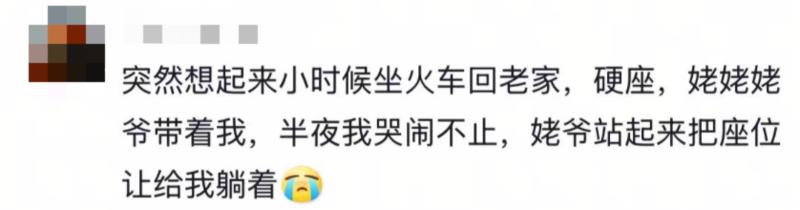

内容丰富,情感真挚

作者围绕归乡这一主题,不仅描写了不同归乡方式的体验,如儿时火车归乡的温馨、长大后飞机等方式的煎熬,还通过车厢里爷孙的细节,引发对姥姥、姥爷的怀念,将对故乡、亲人的情感融入其中,内容充实,情感真挚动人。

语言优美,富有感染力

作者运用了多种修辞手法,如 “铁轨锈成了记忆里的虚线,故乡洇成了底片上的残影” 运用比喻,生动形象地写出故乡记忆的模糊。“车厢里亲切熟悉的方言,和着车轮与铁轨摩擦声,混响成一首怀旧的歌谣” 运用通感,将听觉感受化为视觉感受,增添了文章的美感。

福州第十六中学 王文钧老师

省基础教育信息化专家库专家、校学科带头人,省优秀作业设计、省级优课、省微课二等奖获得者,福建人民出版社《教材同步作文——名师教你学写作》编委。

文采斐然,虚实结合

这篇美文宛如穿越时光的绿皮火车,满载记忆的回响与思念的轰鸣,驶向心灵的故乡,在中考作文“发展等级”深刻、丰富、有文采、有创意等维度上,堪称典范。

亮点赏析

细节显温情:车窗雾气上的指印、车厢方言的絮语,将日常碎片化作诗意镜头。

虚实织光影:爷爷蜷缩的身影与姥姥姥爷重叠,孩童掀帘动作唤醒童年“我”的镜像,铁轨串联童年与现实的归途,时空在车厢共鸣。

留白酿余韵:铁轨锈蚀成虚线、故乡洇作底片残影等模糊意象,以及结尾“思念如潮水决堤”,恰似水墨留白,让乡愁在未言说处愈发浓烈。

写作启示

生活选材:平凡瞬间的人间烟火最动人,不必追求宏大叙事。

情感递进:情感随叙事层层变化,如潮水涌动,汇成江海。

借物传情:物象为基,让抽象的情思落地生根。

三位老师分别从不同的角度

为各位同学指明了

在日常素材选取以及接下来

“打磨”写作时

可以关注的要点

并给出了具体、简明的建议

可以见得

提升写作的“质”

从学会欣赏、简析

同龄好文做起

也是一种学习、精进

上拉加载...