福建农林大学植物保护学院:在筑牢东南生物安全屏障中彰显担当

| 2025-04-13 19:20:37 来源:福建农林大学 责任编辑:吴琼 我来说两句 |

2025年1月,由福建农林大学植物保护学院依托闽台作物有害生物生态防控国家重点实验室牵头重组的全国重点实验室通过评审。这一高能级科创平台的落地,是对福农植保人半个多世纪守护农林生物安全的充分肯定,标志着学院在打造国家战略科技力量,服务国家生物安全战略上迈入新征程。

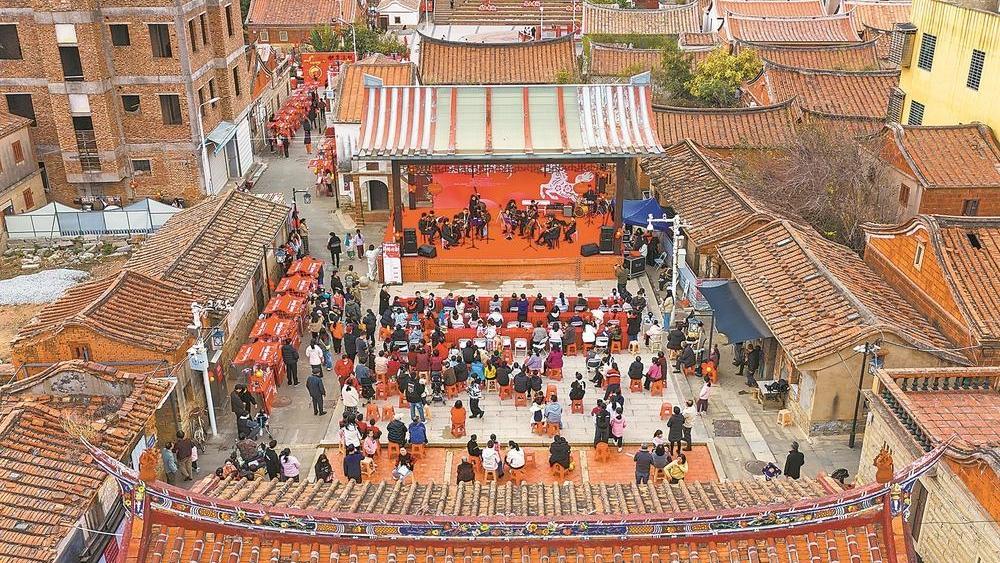

农林生物安全全国重点实验室 青山永驻:接续守护武夷生态之美 武夷山国家公园,我国首批国家公园之一,巍然屹立于武夷群峰叠翠之间。这里保存着世界同纬度带最完整、最典型、面积最大的中亚热带原生性森林生态系统,享有"鸟的天堂""蛇的王国""昆虫的世界"等美誉,更是全球重要的生物模式标本产地。 在这片生态瑰宝的保护历程中,赵修复教授的名字始终熠熠生辉。抗战烽火中的1938年,这位年轻学者便深入武夷山大竹岚等地,在枪炮声中坚持采集昆虫标本。四十年后,当武夷山生态环境遭遇危机时,已是中国昆虫学领军人物的赵修复再次挺身而出。他历时三个月实地考察,于1978年11月起草《保护闻名世界的崇安县生物资源》建议书,通过光明日报内参直呈中央。这份凝聚专业洞见的报告迅速获得小平同志批示,直接促成了1979年4月福建武夷山自然保护区的成立,同年7月升级为国家级重点保护区。 保护区挂牌仅3个月,赵修复教授又牵头主持了一项载入史册的科研工程——为期十年的武夷山综合科学考察。“十年科考”累计采集115万份动植物标本,系统鉴定8981个物种,其中891个为新发现物种,建立的生物资源数据库至今仍是国际学界研究武夷山的基准参照系。与此同时,赵修复创办了《武夷科学》学报,及时报道武夷山科考成果,并与全球百余种学术期刊建立合作,让武夷山的生物密码进入世界学术视野。

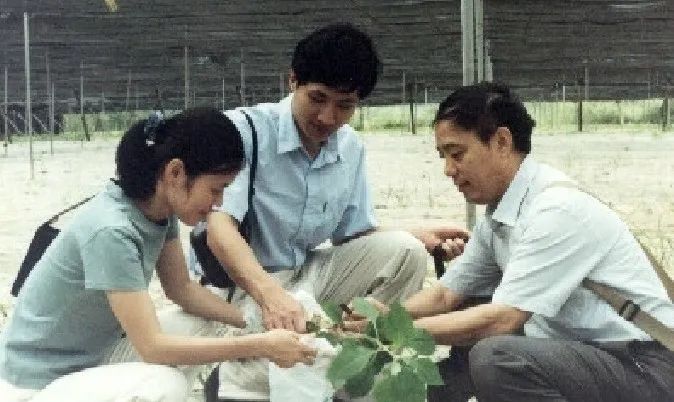

赵修复教授(右二)组织了为期十年的武夷山科考(1979-1989) 在赵修复教授的带领下,黄邦侃、林乃铨、赵景玮等植保学院教师接力奔赴武夷山,他们跨越险峻山峦开展的本底调查,为武夷山最终入选世界人与生物圈保护区、世界自然与文化遗产奠定了重要基础。如今,武夷山的苍翠林海中依然跃动着植保人的身影。刘长明教授30年50余次科考的足迹遍布山野,彭凌飞副教授三度参与国家公园科考的身影频现央视镜头。当镜头记录下植保人在武夷山跋涉的身影时,展现的不仅是学术探索的轨迹,更是一代代科学家对绿水青山的深情守护。对于中青年教师来说,传承科学守护武夷山的薪火,既是科研追求与初心使命的体现,也是对老一辈科学家的致敬和对学院精神传统的延续。

学院彭凌飞副教授接收央视台采访 科技赋能:构建有害生物防控屏障 病虫害防控是维护农林生物安全的重要组成部分。最新监测数据显示,我国境内已发现676种入侵生物,其中120余种对农林生态系统造成显著威胁。2024年全国农作物重大病虫害发生面积超23亿亩次,较2023年大幅增长,防控压力持续攀升。在这场关乎粮食安全与生态平衡的无声战役中,福建农林大学植保学院的科研团队始终冲锋在前。 针对小麦和水稻两大主粮作物的重要病虫害,谢联辉院士团队深耕半个世纪取得突破性进展。上世纪60年代,其创立的"稻瘟栽培免疫理论"大面积实践获得成功;发现小麦秆锈菌过渡寄主和越冬基地,建立综合防控体系,使其在我国得以根本控制。70年代起,系统研究了中国水稻病毒病的病原种类、分布,发现一种新病毒、一种新介体,创建两个新模型,确立一个独特、高效的防控体系,相关成果被国际权威评价为"是对世界病毒的研究做出了新的贡献"。

谢联辉院士在田间

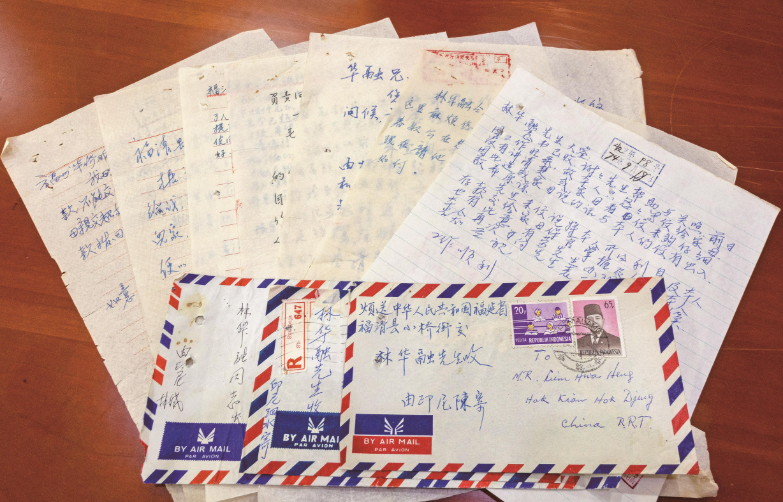

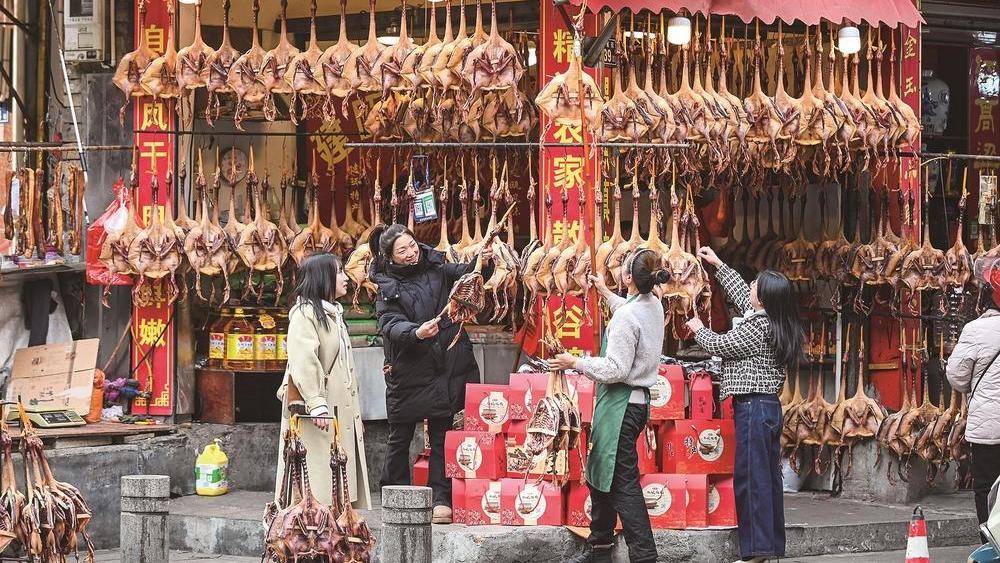

谢联辉院士(右二)带领团队开展水稻病毒防控研究 东南沿海作为外来有害生物入侵的"前沿哨所",每年随东亚季风迁徙的病虫害对农业生产构成直接威胁。植保学院积极组织教师开展课题攻关,运用科技力量筑牢生物安全防线。陈家骅教授率先运用“核辐射昆虫不育技术”用于橘小实蝇生物防治,获批在福州成立联合国实蝇防控研究中心;张绍升教授协助农业部门迅速扑灭福建省香蕉穿孔线虫疫情,被专家誉为“为我国新时期检疫扑灭新传入疫情提供了重要经验”;侯有明教授、季清娥教授研发红火蚁防控新技术及橘小实蝇绿色防控方案,成功应对重大/新发入侵种的区域暴发。 福建地处两岸融合发展最前沿,对台贸易往来频繁,存在较大的有害生物输入风险。学院与台湾专家联合承担国家公益性行业专项“入境台湾果蔬危险性有害生物防控关键技术的研发与应用”,系统性开展风险评估与防控技术研究,先后在12个口岸检验检疫19488批次,检出携带危险病虫的台湾果蔬1347批次,截获检疫性病虫16种316次,首次截获大洋臀纹粉蚧、芒果蛎蚧等高危有害生物4种,阻断16种检疫性有害生物传入,极大提高了大陆对外来有害生物预警防范的针对性和时效性,为守护祖国农业生态安全构筑起东南屏障。

中智实蝇合作研究技术会谈

张绍升教授(右一)开展穿孔线虫疫情调查 英才铸盾:锻造安全防线先锋力量 在校园南山,一群学生正专注地专注收集昆虫样本——他们是福建农林大学植物保护学院“生物安全”创新班的同学。作为全国生物安全教育的先行者,植物保护学院率先开设生物安全本科专业,率先设立生物安全二级学科博硕士点,构建从本科到硕博士完整的学科专业体系,并举办生物安全人才培养创新班,每年面向全校新生择优选拔30-50人,“本-硕-博”贯通培养拔尖创新型人才。 教育创新的密码藏在三组数字里:专业课程体系中,30%课时为各地海关、基层植保站专家讲授的生物安全实务;实践教学中,探索构建“三维五行”实践育人体系,深入开展"生物安全万里行"活动、“百校千师万生”自然科普教育等主题活动,引导学生从学校“小课堂”走向社会“大课堂”;就业导向上,近五年超过一半的毕业生扎根乡村振兴、检验检疫等基层一线,福建检验检疫系统有30%左右技术骨干出自该院。这种"课堂-田野-国门"三维培养模式,让抽象的生物安全知识化作可触摸的责任担当。

农林生物安全全国重点实验室 教学改革的厚度由双重维度铸就。理论维度,学院不仅开发了《农业昆虫学》等7门国家一流课程,更将科研前沿转化为教学案例——侯有明教授团队的红火蚁防控技术,已成为《入侵生物学》课程的经典模块。实践维度,2022级植保专业学生在福州海关实习时参与截获检疫性有害生物23种,在惠安胡萝卜科技小院验证害虫防控技术减少农药使用量32%,真正实现了"学中做,做中学"。 这种产教融合的育人模式催生创新裂变。2017级博士生俞超维基于百香果无毒种苗繁育技术创办的农业开发企业,近两年实现种苗新增产值达5000万元,农民收益新增1.29亿;2003级硕士生林志铿自主研发新型快速诊断试剂和仪器30多种,公司在新三板成功上市。近年来,学生团队斩获"互联网+"创新创业大赛国家级奖项7项,多项成果直接应用于检验检疫一线。

福建惠安胡萝卜科技小院科技志愿服务队

植保学子开展专业实习 从区域到全国,从手摇喷雾器到分子检测仪,扩的是服务面向,变的是技术手段,不变的是福农植保人守护农林生物安全的初心。随着全国重点实验室的启航,学院师生将发挥优势、汇聚力量、接续奋斗,为奋力书写人与自然和谐共生的中国式现代化提供更加坚实的科技和人才支撑。 |

相关阅读:

|

打印 | 收藏 | 发给好友 【字号 大 中 小】 |